立ち上がれ、受験生!脱・座りすぎで追い上げ!

1日何時間も座って勉強している受験生、注目!

実は“座りすぎ”は、健康や認知機能に悪影響を及ぼすんです。

“座りすぎ”の怖さとその対策を、早稲田大学スポーツ科学学術院の先生方に聞きました。

【メイン解説】 おか・こういちろう◎早稲田大学大学院人間科学研究科博士後期課程修了。博士(人間科学)。専門は健康行動科学、行動疫学。“座りすぎ”の弊害を中心に、運動の効果を研究している。各種メディアでも活躍中。

- 日本人は、世界一座ってる!?

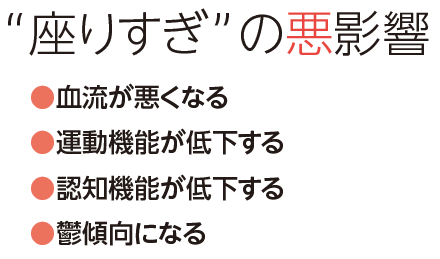

“座りすぎ”の悪影響 - 座りすぎ解消には…軽くでいいので、頻繁に動く!

立ち上がるだけでも効果アリ - 一石二鳥!“座りすぎ”予防テクニック

勉強中にできて、しかも勉強の効率アップも狙える - やってみよう!座りすぎ解消運動

部屋の中でもできる運動を紹介 勉強中/休憩中

日本人は、世界一座ってる!?

睡眠時間<座る時間!?

ここ数年で、世の中は急激に便利になりました。ソファーに寝転んだまま家電に話しかければ、1歩も動かずにテレビを点けることができます。特に日本人は、座位行動(座った状態・横になった状態)が世界的に見てもかなり長い傾向にあります。睡眠時間が7時間だとしても、座位行動を取っている時間は、より長い。

さて、便利でラクではありますが、座位行動を取りすぎるとどうなるでしょう。下記を見てください。

このような悪影響があります。血流の悪さは肩凝りや腰痛、頭痛、目の疲れなども引き起こします。体が痛いと運動能力が低下する、筋肉が落ちる、余計に動きたくなくなる。慢性的な痛みやダルさは、集中力もそぎ落とします。つまり、受験生にとってマイナスばかりなのです。

座位行動の長い人ほど、心疾患や脳卒中、ガン、認知症などの発症リスクが高いこともわかっています!

Q.なぜ“座りすぎ”は悪影響を及ぼすの?

A.座位は、7割の筋肉が使えていない状態だから

これを読みながら、椅子に腰かけてみてください。体に負担を感じますか?ほとんど感じませんよね。でも、腰の部分で血管は折れ曲がり、確実に血流は悪くなっています。

血流が悪くなると何が起きるかというと、先述の肩凝りや腰痛はもちろん、認知機能を落とすアミロイドβというタンパク質が脳内に蓄積し、脳細胞の働きを低下させます。

また、体の筋肉の7割は下半身にあります。太ももの筋肉は人体で最も大きく、ふくらはぎの筋肉は血を全身にめぐらせる役割を持つため“第2の心臓”と呼ばれるくらいです。しかし座った状態だと、この2つの筋肉がまったく動かず、血がめぐりにくくなります。

筋肉は活動したり刺激されると、血流を促し、糖の代謝を助け、脂肪を分解します。これらが行われないと太りやすくなるなど不健康の要因になり得ますし、糖は脳の栄養ですから、認知機能も落ちるというわけです。

Q.立ちっぱなしならいいの?

A.もちろんダメ!

座りっぱなしもダメですが、立ちすぎも良くありません。立ちっぱなしは、静脈瘤や腰痛の原因になります。何かにとって良い姿勢は、別の何かには悪い部分がある、ということです。

座るのも立つのも寝るのも、極端に同じ姿勢を続けることは良くない、と考えてください。同じ姿勢でい続けないように心がけることが、大事だと言えます。

座ったままでも大丈夫!?認知機能を下げない条件

座位行動と認知機能の関連については、おもしろい論文があります。たとえばテレビを受け身で見ているだけの場合と、パソコンを使って調べ物をしたりする能動的な場合とでは、後者のほうが認知機能を維持できたそうです。

座っていなくてはいけない授業中も、ただ聞いているだけでなく、深く考えたり先生に質問したり、積極的にかかわってみましょう。

この続きを読むには

に登録(無料)が必要です

まなびIDに登録すると、

パスナビの記事が読み放題!!

さらに旺文社のサービスで

- Point 1過去問が1年分無料で閲覧できる!

- Point 2自分だけの志望大学リストを作成可能!

- Point 3英検の自己採点が簡単にできる!

この他にも便利な機能が!

詳しくはこちら

受験お役立ち記事を探す

- 受験生必見!勉強・生活・メンタルを最適化する5つのTo do2025/3/17合格への近道はここに!

勉強法・生活環境の見直し・メンタルについてなど、志望校合格に必要な5つのTo doを紹介。今すぐ始められる実践的アドバイス満載!2025/3/17

- 志望校合格と青春の両立!その成功事例と効果的な学習戦略2025/3/17部活と勉強を両立させる方法を知りたい人必見!

厚木高校の生徒がどのように受験と部活を両立しているのか、具体的な成功事例と共に、時間管理のコツや効果的な勉強法を解説します。2025/3/17

- 学習計画が合否を分ける!受験までの学習計画の立て方のポイント2025/3/17受験勉強を成功させるには、計画的な学習が不可欠!螢雪手帳を活用して学習目標と計画を立てましょう。

また、時期ごとの学習計画の立て方、学習法のポイントについても詳しく紹介します。2025/3/17

- 受験生必見!勉強・生活・メンタルを最適化する5つのTo do2025/3/17合格への近道はここに!

勉強法・生活環境の見直し・メンタルについてなど、志望校合格に必要な5つのTo doを紹介。今すぐ始められる実践的アドバイス満載!2025/3/17

- 志望校合格と青春の両立!その成功事例と効果的な学習戦略2025/3/17部活と勉強を両立させる方法を知りたい人必見!

厚木高校の生徒がどのように受験と部活を両立しているのか、具体的な成功事例と共に、時間管理のコツや効果的な勉強法を解説します。2025/3/17

- 学習計画が合否を分ける!受験までの学習計画の立て方のポイント2025/3/17受験勉強を成功させるには、計画的な学習が不可欠!螢雪手帳を活用して学習目標と計画を立てましょう。

また、時期ごとの学習計画の立て方、学習法のポイントについても詳しく紹介します。2025/3/17

- 受験生必見!勉強・生活・メンタルを最適化する5つのTo do2025/3/17合格への近道はここに!

勉強法・生活環境の見直し・メンタルについてなど、志望校合格に必要な5つのTo doを紹介。今すぐ始められる実践的アドバイス満載!2025/3/17

- 志望校合格と青春の両立!その成功事例と効果的な学習戦略2025/3/17部活と勉強を両立させる方法を知りたい人必見!

厚木高校の生徒がどのように受験と部活を両立しているのか、具体的な成功事例と共に、時間管理のコツや効果的な勉強法を解説します。2025/3/17

- 学習計画が合否を分ける!受験までの学習計画の立て方のポイント2025/3/17受験勉強を成功させるには、計画的な学習が不可欠!螢雪手帳を活用して学習目標と計画を立てましょう。

また、時期ごとの学習計画の立て方、学習法のポイントについても詳しく紹介します。2025/3/17

2024年12月号より転載

2024年12月号より転載