【志望理由書の書き方ガイド-STEP2】“伝わる文章”を書くための2つのルール

志望理由書の書き方ガイド

2024.05.30

事前の準備ができたら、次のステップは文章の書き方のルールを押さえること。志望理由書の構成や内容を考える前に、文章の書き方における2つのルールをここで押さえていこう。

【ルール①】「具体的に」書く

伝わる文章を書くためのルール1つ目は「具体的に書くこと」だ。それを意識しながら内容を考えていこう。

将来の目標や、その大学で勉強したいことなど、あらゆる点で抽象的にならないように注意。たとえば志望理由が「~の分野に興味があるからです」だけでは説得力がない。なぜ興味を持ったのか、さらに今後、どのような勉強をしていきたいのかなど、掘り下げて書くことによって文章に深みが出てくる。自分の経験したことを入れ込んでいくのも大切だ。

志望理由書はスラスラ書けるものではない。それは、この自問自答を繰り返す作業が必要になるからだ。

具体的に書くPOINT

- 書こうと思っている内容に対して、「なぜ?」「そのためにはどうしたらいい?」など、さらに自分自身で質問を投げかけて考える。

- 自分の経験を交える。

- 大学で学びたいことについて書く場合は、志望校の特徴と関連づける。

ダメな書き方例

私は法学の分野に興味があるため、貴学の法学部を志望します。

なぜダメなのか、どこがダメなのか、詳しくは例文を見て確認しよう。

【ルール②】「ワンテーマ」を意識する

文章の書き方でもう1点注意したいのが「わかりやすい文章」だ。

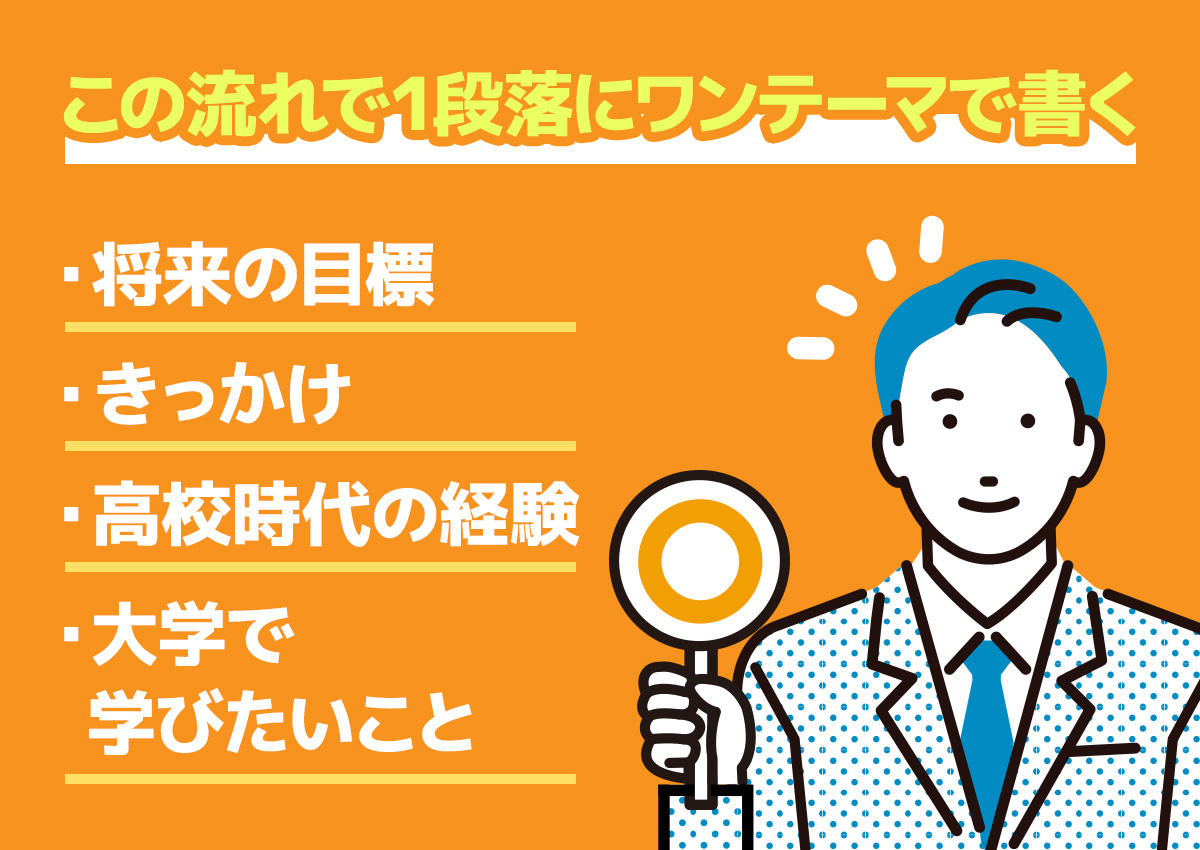

ありがちなのが、話を広げすぎて結局何をアピールしたいのかわからない文章。そうならないためのコツは、「ワンテーマ」を意識することだ。

まず、志望理由書全体の大テーマは1つ。もちろん「志望理由」だ。各段落はこれをアピールするために展開する。話がそれないように注意しよう。また、各段落の小テーマも1つ。たとえば、「将来の目標→きっかけ→高校時代の経験→大学で学びたいこと→…」など、各段落で伝えたい内容を1つ決め、自然な流れになるように書こう。

わかりやすさのPOINT

- まずは文章全体の流れを考える。

- 話の流れを決めたら、ムダなことは書かない。指定された文字数が多くても、あれこれ盛り込んで埋めるのではなく、1つのことを深く、具体的に書いて埋めるようにする。

- 文章は短く、内容をコンパクトにまとめる。

- 「1つ目は~、2つ目は~」など、項目を整理して書くのもわかりやすい。

- 慣れない難しい言葉を並べるよりも、自分の想いを素直に。

ダメな書き方例

高校では物理部に所属して電気回路の研究を行い、高校3年生の時には県で入賞することができました。また、個人でもプログラミングを独学で学んできました。高校2年生の時には貴学のオープンキャンパスにも参加しました。

なぜダメなのか、どこがダメなのか、詳しくは例文を見て確認しよう。